Martin Losert: Die didaktische Konzeption der Tonika-Do-Methode. Geschichte – Erklärungen – Methoden, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2024 (Forum Musikpädagogik Band 95), 352 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Grafiken, Softcover

ISBN 978-3-99094-569-8 (pbk) € 45,00

Die didaktische Konzeption der Tonika-Do-Methode

Geschichte – Erklärungen – Methoden

Merkmale von Tonika-Do in Geschichte und Gegenwart —

historische Entwicklung und Methodik

Aus den ursprünglichen Ideen Guido von Arezzos erwuchs die mittelalterliche Solmisation. Spätere Fortentwicklungen waren die französische Ziffern- und die englische Tonic-Solfa-Methode, auf die die Tonika-Do-Methode unmittelbar zurückgeht. Ihre eigentliche Genese ist jedoch nicht zu trennen von sozialen und historischen Rahmenbedingungen, denen die maßgeblichen Protagonist*innen der Tonika-Do-Bewegung unterworfen waren.

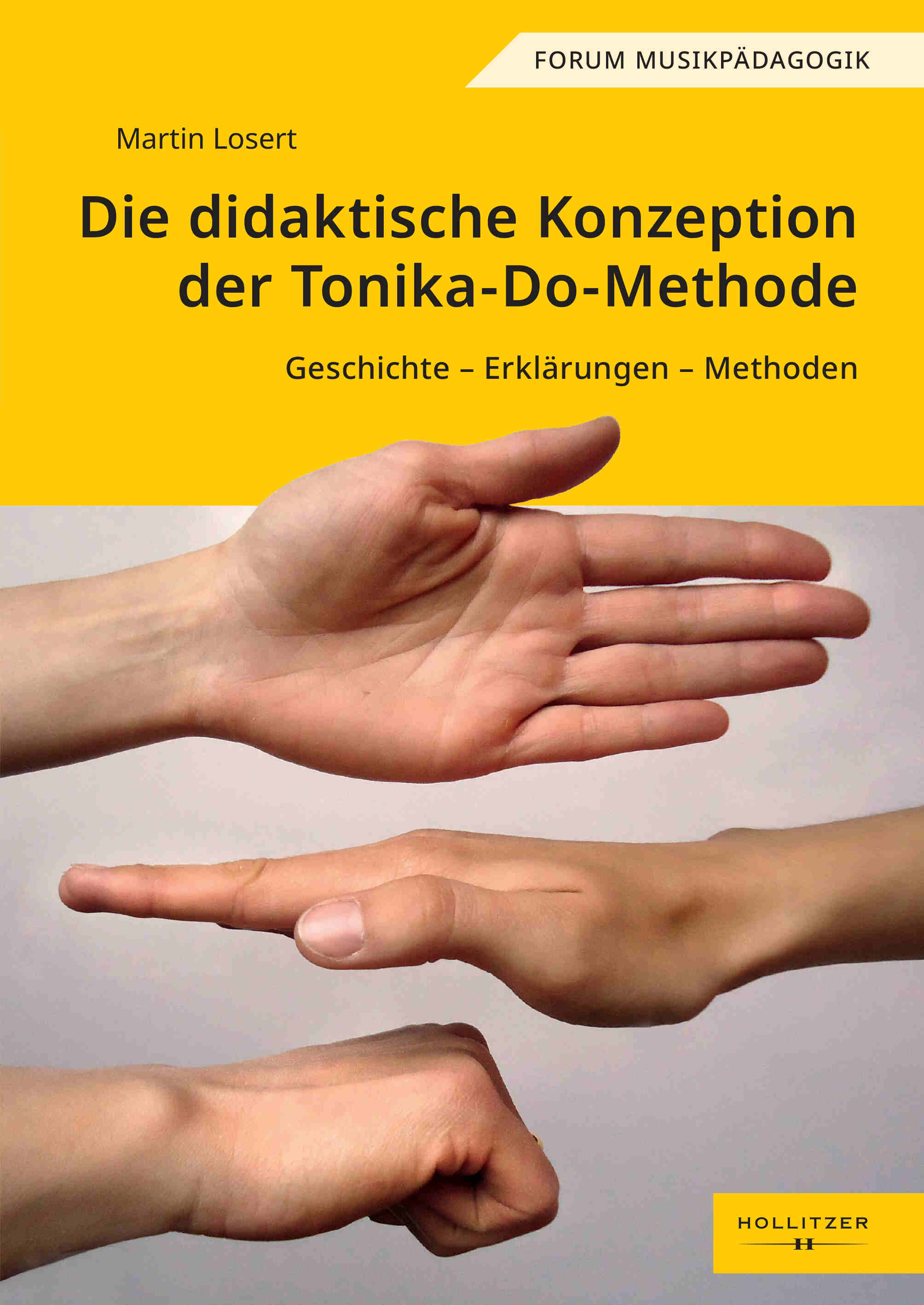

Ein besonderes Charakteristikum sind die diversen Denk- und Übungsmittel wie Solmisationssilben, Handzeichen, Rhythmussprache und die verschiedenen relativen Notationsformen. Zusammen mit der fünfstufigen Lehrsystematik bilden sie den methodischen Kern der Konzeption von Tonika-Do und dienen der Ausprägung eines inneren musikalischen Gehörs. Der Vergleich mit anderen Ansätzen zeigt, dass Tonika-Do auch heute noch ein bereicherndes methodisches Repertoire bietet.

INHALT

Vorwort

Einleitung

1. Zielsetzung und Gliederung der Arbeit

2. Stand der Forschung

3. Quellenlage

4. Der Begriff der Methode

I Tonika-Do – eine Form relativer Solmisation

1. Elementare Musikalisierung

2. Das Prinzip der relativen Solmisation

3. Relative Solmisation als sprachähnliches Zeichensystem

4. Relative Solmisation im Spiegel lernpsychologischer Theorien

II Historische Solmisationskonzepte als Vorlage

der Tonika-Do-Methode

1. Guido von Arezzo

2. Hexachordlehre

3. Das Heptachord als strukturelle Grundlage von Solmisation

4. Die Ziffermethode nach Galin-Paris-Chevé

5. Die Tonic-Solfa-Methode

III Entstehung und Entwicklung der Tonika-Do-Methode

1. Von Tonic-Solfa zu Tonika-Do

2. Die Protagonisten

3. Der Tonika-Do-Bund

4. Der Methodenstreit

IV Denk- und Übungsmittel

1. Funktionen und Prinzipien der Denk- und Übungsmittel

2. Tonika-Do Silben

3. Silbenschrift und Rhythmusnotation

4. Punktnotation

5. Relative Liniennotation

6. Elfliniennotation

7. Tonika-Do-Farben und Spiele

8. Rhythmussprache

9. Handzeichen

10. Silbentafeln, Linientafeln und Wandernote

11. Abfolge der Denk- und Übungsmittel

V Die Systematik der Tonika-Do-Methode

1. Systematik als methodisches Kernelement

2. Die ältere Form der fünfstufigen Systematik

3. Die neuere Systematik

4. Formen der Lehrsystematik im Tonika-Do-Instrumentalunterricht

VI Die Tonika-Do-Unterrichtsliteratur

1. Merkmale spezieller Sammlungen von Tonika-Do-Unterrichtsliteratur

2. Sammlungen von Tonika-Do-Unterrichtsliteratur

VII Lehr- und Lernziele der Tonika-Do-Methode

1. Zielbereiche

2. Leitziele

3. Richtziele

4. Grobziele

VIII Tonika-Do im Vergleich mit anderen musikpädagogischen

Konzeptionen des 20. Jahrhunderts

1. Tonika-Do im Vergleich

2. Die Méthode Jaques-Dalcroze

3. Das Orff-Schulwerk

4. Die Suzuki-Methode

5. Die Yamaha-Methode

6. Die Kodály-Methode

7. Die Jale-Methode

8. Die Music Learning Theory von Edwin E. Gordon

IX Schlussbemerkungen

1. Zusammenfassung

2. Ausblick

Anhang

1. Tabellen und Dokumente

2. Verzeichnisse